新華社南昌6月11日電 題:跨越“第一渡” 長征出發地“換了人間”

新華社記者李興文、胡錦武、高皓亮、鄔慧穎

編者按:今年是新中國成立70周年,紅軍長征出發85周年。為大力弘揚偉大長征精神,中央宣傳部6月11日啟動“記者再走長征路”主題采訪活動,參加采訪的新聞記者將追尋革命先輩足跡,回顧長征路上的重大事件,深入挖掘艱苦卓絕斗爭歷程中的感人事跡,以生動鮮活的全媒體報道,展現長征沿線的歷史變遷,為慶祝新中國成立70周年營造良好輿論氛圍。新華社從即日起開設“壯麗70年·奮斗新時代——記者再走長征路”專欄,集中播發我社記者采寫的相關報道。今天推出第一篇《跨越“第一渡” 長征出發地“換了人間”》。

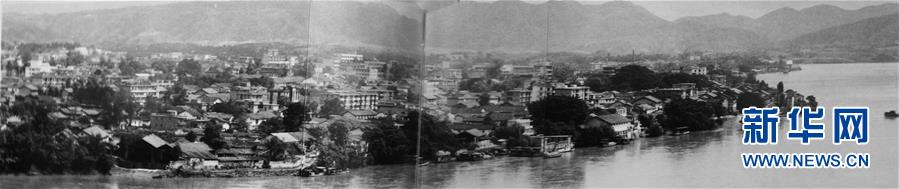

這是1988年拍攝的江西省于都縣城 (中央紅軍長征出發紀念館提供)。新華社發

這里的橋,讓遠征者跨越洶涌波濤,到達勝利的彼岸。

這里的橋,見證苦難與輝煌,象征著民心黨心息息相通。

6月11日,慶祝中華人民共和國成立70周年“記者再走長征路”主題采訪活動在中央紅軍長征集結出發地——江西于都啟動。

于都河靜靜地流淌,當年中央紅軍主力出發的渡口旁,一段浮橋無聲地訴說著85年前那段血與火的歷史,傳揚著“于都人民真好,蘇區人民真親”的佳話。

橋相連

于都縣貢江鎮建國路上一處沒有門板的老房子,如今成了游客慕名而來感受長征的去處。客家老宅內,“兩井三廳”保存完好,進門處卻沒有門板。這是紅軍后人劉光沛家的祖屋。

“為什么我們家沒有門?”幼年時劉光沛問,母親告訴他:“門板被你爺爺拆下來給紅軍搭橋了。”

橋,決定著紅軍的生死存亡。

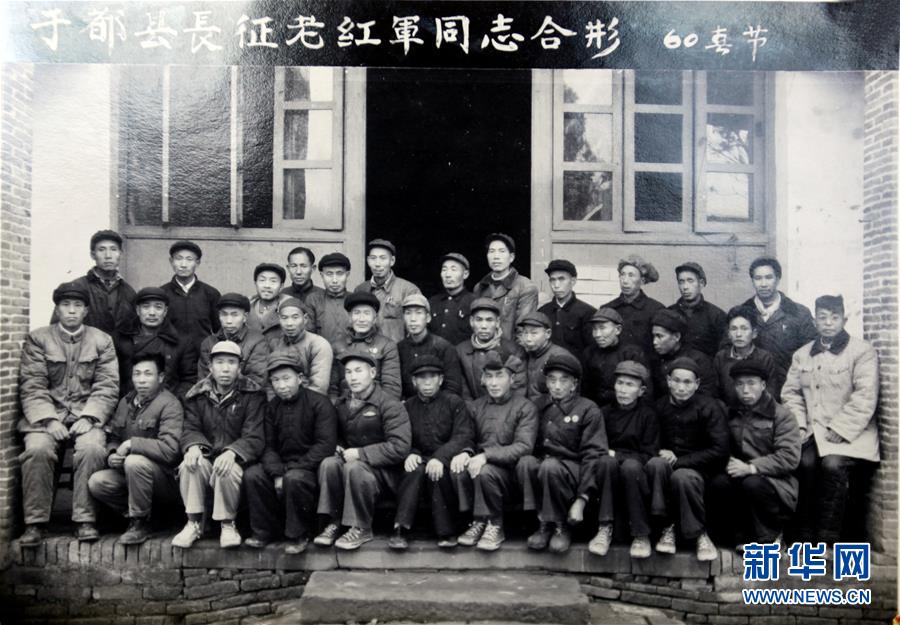

1960年,江西省于都縣部分長征老紅軍同志一起合影(中央紅軍長征出發紀念館提供)。新華社發

1934年10月,在于都河北岸集結著中央紅軍主力五個軍團及中央、軍委機關和直屬部隊8.6萬余人。此時的外圍,敵軍重兵正圍追堵截,步步緊逼。

橋,承載著軍民的魚水深情。

紅軍長征出發時,百姓主動送來門板、床板,甚至壽材,幾乎家中所有可用的木料都用來搭設了浮橋。通過8個主要渡口、5座浮橋,紅軍渡過于都河,踏上了漫漫征途。

于都河,由此有了“長征第一渡”的不朽名號。

游客在江西省于都縣中央紅軍長征出發紀念館參觀(5月20日攝)。新華社記者 胡晨歡 攝

85年,彈指一揮間。緊挨著“長征第一渡”,中央紅軍長征出發紀念碑巍巍屹立,述說著蘇區軍民一心、浴血奮戰的崢嶸歲月。

橋,見證著于都的滄海桑田。

“如今所有渡口都建起了大橋。”從5座浮橋到35座大橋,2017年落成的梓山貢江大橋是最年輕的一座……1996年參加工作的于都縣交通局干部丁石榮對于都河上的橋梁如數家珍。

這是江西省于都縣梓山鎮富硒農業產業園一景(2018年9月28日無人機拍攝)。新華社記者 胡晨歡 攝

“村里的蔬菜無論是北送南昌,還是南下廣東,能少走100公里路程。”距離大橋不到10公里的于都縣梓山富硒蔬菜產業園中,一排排現代化標準蔬菜大棚鱗次櫛比,梓山鎮潭頭村村支書劉連云對這座大橋感觸最深,村里建檔立卡貧困戶109戶,都參與了蔬菜產業。

游客在江西省于都縣梓山鎮富硒農業產業園內參觀(2018年9月28日攝)。新華社記者 胡晨歡 攝

紅土蝶變,橋并非唯一的見證。85年前的一個夜晚,距離瑞金葉坪不到10公里的黃沙村華屋自然村,17個青年踏上血染的征程。出發前,他們栽下17棵松樹,和家人約定“見松如見人”。如今走進村口,青松掩映,一棟棟白墻黛瓦客家小樓拔地而起,數代人住著低矮破舊、透風漏雨土坯房的華屋已處處皆“華屋”。

“沙洲壩,沙洲壩,無水洗手帕。”80多年前,毛澤東為解決當地老百姓喝水問題,帶領紅軍戰士挖了一口井,沙洲壩人從此吃上了干凈的井水。老百姓給這口井起了個名字——“紅井”。

“吃水不忘挖井人”的故事,讓新中國幾代人耳熟能詳。80多年后,“共和國搖籃”瑞金市初心不改,從群眾關心的“小事”做起,把農村安全飲水工程作為扶貧開發的基礎性工作來抓,實施城鄉供水一體化項目,確保建檔立卡貧困戶100%解決飲水安全問題。

改造農村危舊土坯房69.52萬戶,解決546萬農村人口安全飲水問題,解決近300萬山區群眾不通電和長期“低電壓”問題……長期以來困擾贛南蘇區的住房難、喝水難、用電難、行路難、上學難、看病難等問題正逐步得到解決。

“從過河的橋,到支持贛南等原中央蘇區振興發展相關政策出臺,大到戰略定位、產業發展、基礎設施,小至村民住房、百姓喝水、孩子上學……一條主線就是為了讓老百姓過上好日子。”在中央蘇區史專家凌步機看來,這就是共產黨人始終不渝的初心和使命。

游客在江西省于都縣中央紅軍長征出發紀念碑前參觀(5月20日攝)。新華社記者 胡晨歡 攝

心相通

“喜書記”不姓喜,而姓許。

“他給大伙辦了很多事,村民有喜事都愿和他說,加上客家話中‘許’和‘喜’諧音,大伙習慣叫他‘喜書記’。”下鄉扶貧兩年,江西理工大學駐興國縣崇賢鄉崇義村扶貧第一書記許立新有了新稱呼。

類似的“別稱”不在少數:自然資源部“80后”干部李兆宜曾擔任贛縣區五云鎮夏潭村第一書記,帶領村民打井發展甜葉菊產業,被稱為“打井書記”;江西省投資集團駐瑞金葉坪鄉大勝村第一書記劉歡迎,為五保戶、低保戶以及無房貧困戶籌建“夢想家園”,被稱為“歡迎書記”……

贛南是長征出發地,也是蘇區干部好作風發源地。一個個帶著親昵的別稱背后,是一道道心心相印的干群“連心橋”。

這一魚水深情的密碼,寫在時任紅1軍團2師4團政治委員楊成武將軍的《別了,于都河》中:“這里的鄉親們沒有把我們當外人,甚至待我們勝過親人——他們幫我們補衣裳,教我們打草鞋,像逢年過節迎親人一樣,給我們捧來香噴噴的紅薯、紅米飯和可口的菜肴……”

這一魚水深情的密碼,寫在80多年前的山歌聲中:“蘇區干部好作風,自帶干糧去辦公……”在艱苦的革命歲月,黨員干部與工農群眾一道“有鹽同咸,無鹽同淡”,很多蘇區干部自帶糧食去辦公,一心為民、清正廉潔的作風贏得群眾衷心擁護。

江西省于都縣長征源小學的學生在中央紅軍長征出發紀念碑前吹奏嗩吶《十送紅軍》(2018年9月29日攝) 。新華社記者 胡晨歡 攝

85年后,“蘇區干部好作風”再寫新篇。贛州市3509個行政村(社區)都有駐村第一書記和駐村工作隊,8.59萬名干部與29.04萬戶貧困戶結對,實現結對幫扶貧困戶全覆蓋。

85年前,老區人民為支持革命,把自家的年輕人源源不斷送上戰場,跨過于都河的8.6萬余人,贛南籍紅軍達5萬多人。

飲水思源,初心不改。為了蘇區的發展,如今42個中央國家機關及有關單位對口支援贛南,已有3批121名優秀干部深入贛南各縣(市、區)、贛州經開區掛職幫扶。

當掛職期滿,所在村子也整村脫貧,中國日報社掛職會昌縣珠蘭鄉大西壩村第一書記的馮宗偉卻選擇再留一年,一定要等荷花長廊建起、大棚蔬菜基地市場穩定再說。

面對扶貧“新長征”,來到長征出發地的干部傾心接力。

再出發

2019年贛州開出的第100列中歐班列,較2018年開出的第100列整整提早了7個月。

來自贛州海關的統計顯示,今年一季度,贛州海關共監管中歐班列(贛州)72班、標準集裝箱6356個、貨值12.43億元,與去年同期相比分別增長200%、227%、192%,中歐班列(贛州)跑出了“開門紅”。

發出班列的贛州港是全國縣級城市第一個內陸口岸。2016年班列開通后,南康與歐洲的來往運輸時間從過去的45天降至15天。不靠海、不沿邊,缺乏木材資源的贛州南康,依靠“買全球、賣全球”“無中生有”出千億級的家具產業集群。

江西省于都縣的中央紅軍長征出發紀念館(5月20日攝)。新華社記者 胡晨歡 攝

“贛南蘇區本身就具有創新的底蘊,當時的政權、教育制度、生產合作社制度等,都是白紙上建立起來的。”凌步機說。

回望歷史,是為了更好前行。

贛州港的誕生,是贛州市在新征程中敢想敢干的生動寫照。依托稀土、鎢資源優勢,規劃建設“中國稀金谷”;立足產業優勢,致力打造“贛粵高鐵”沿線電子信息產業帶;緊貼國家產業導向,新能源汽車、生物醫藥等戰略性新興產業正在贛南大地異軍突起。

2012年6月,《國務院關于支持贛南等原中央蘇區振興發展的若干意見》出臺實施,贛南蘇區振興發展上升為國家戰略。

被列入全國首批現代物流創新發展試點城市,創新啟動國家旅游扶貧試驗區建設,打造百個旅游扶貧重點鎮……先行先試探索創新,贛州市累計獲國家、省級層面批復的重大平臺達220個,成為全國獲批國家、省級層面重大平臺最多的設區市之一。

新變化、新氣象,在紅土地上不斷涌現。

曾經關山重重的長征出發地,正天塹變通途,駛上跨越發展“快車道”:2011年至2018年,地區生產總值年均增長10%,2018年全市地區生產總值、財政總收入、固定資產投資等10項指標增幅居江西省第一。

抗戰老兵萬更志(左二)給江西省于都縣長征源小學的學生講述紅色故事(2018年9月29日攝)。新華社記者 胡晨歡 攝

卻顧所來徑,蒼蒼橫翠微。

為人民謀幸福,為民族謀復興——弘揚長征精神,傳承紅色基因,在新時代的長征路上,贛南大地正奮力前行。

相關報道: